La Semana Santa es una de las fechas más esperadas por la comunidad cristiana, quienes recuerdan esta jornada con especial atención debido a que simboliza el sacrificio de Jesús para la salvación espiritual de toda la humanidad. La Semana Santa es así un tiempo para dedicarse a la oración, la meditación y la reflexión.

En el Jueves Santo el cristianismo conmemora la institución por Jesús del rito de la eucaristía en la Última Cena, el lavatorio de los pies y la oración en el huerto de Getsemaní.

Tras lavar los pies a sus discípulos, en Lucas 22, se relata: «Jesús les dijo: «Los reyes de las naciones las gobiernan como dueños, y los mismos que las oprimen se hacen llamar bienhechores. Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el más importante entre ustedes debe portarse como si fuera el último, y el que manda, como si fuera el que sirve» (Lc. 22, 25-26).

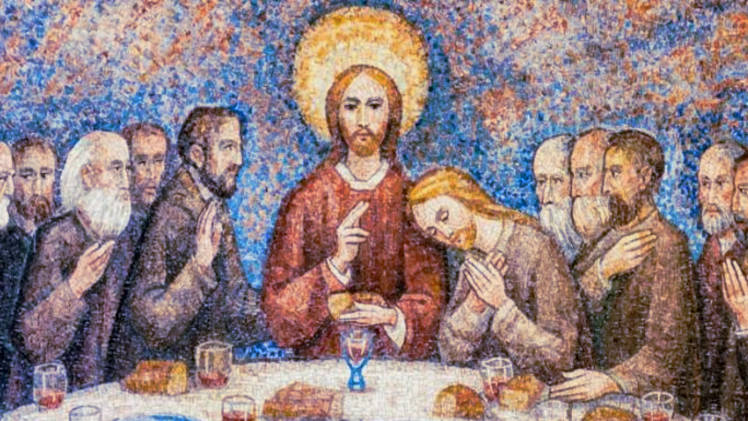

La Última Cena fue el momento en el que Jesús se reunió con los doce apóstoles para despedirse de ellos antes de su muerte. Además, durante esta cena les anunció que uno de ellos le traicionaría, dando a entender que era Judas Iscariote.

No obstante, el momento más relevante de la Última Cena es la institución de la Eucaristía, que en griego significa «acción de gracias», momento de gratitud plena al Dios que nos dio la vida. Cuando Jesús instituyó la Eucaristía, la estableció como un acto de acción de gracias. Las mismas palabras de Institución nos lo dicen: “Tomó el pan, y dando gracias, lo partió“ y “Tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos”.

El evangelio de Lucas describe la forma en la que Jesús nos pide recordar su sacrificio por la humanidad: «Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Esto es mi Cuerpo, que será entregado por vosotros. Hagan esto en conmemoración mía». Después de la cena hizo lo mismo con el cáliz, diciendo: «Este cáliz es la Nueva Alianza sellada con mi Sangre, que será derramada por vosotros»» (Lc. 22,19-20).

Los elementos de la Eucaristía son el pan sacramental y el vino sacramental que se consagran en un altar y se consumen a partir de entonces.

Por la consagración las sustancias del pan y el vino se convierten en su esencia en el cuerpo y la sangre de Cristo (transubstanciación) mientras las apariencias materiales del pan y el vino permanecen inalteradas.

Dice el Apóstol Pablo en una de sus primeras cartas, 1 Corintios 11:23–26, «Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi Cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía». De la misma manera, después de cenar, tomó la copa, diciendo: «Esta copa es la Nueva Alianza que se sella con mi Sangre. Siempre que la bebáis, hacedlo en memoria mía»”. (1 Cor 11,23-25).

Dice Jesús en el Evangelio de Juan: «El pan que Yo daré es mi Carne, y la daré para vida del mundo» (Jn. 6, 51). «El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene la vida eterna y Yo le resucitaré en el último día» (Jn. 6,54). «Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él» (Jn. 6, 55-56).

En el sacrificio del altar, Jesucristo está animado de los mismos sentimientos de agradecimiento que lo abrazaron durante la pasión, en la santa Cena y sobre el Calvario. El don que Él presenta a su Padre por todos los beneficios dados al género humano es, como sobre la cruz, su Cuerpo y su Sangre.

Al momento de preparar sobre el Altar el pan y el vino «el Diácono u otro ministro, pasa al sacerdote la panera con el pan que se va a consagrar; vierte el vino y unas gotas de agua en el cáliz…» (Misal Romano Nº 133). El instante en que se echa el agua se acompaña con una oración que se dice en secreto: «El agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de quien ha querido compartir nuestra condición humana”. Con este signo el sacerdote le pide a Dios que una nuestras vidas a la suya.

San Cipriano, a mediados del siglo II, escribió sobre este gesto litúrgico, lo siguiente: «en el agua se entiende el pueblo y en el vino se manifiesta la Sangre de Cristo. Y cuando en el cáliz se mezcla agua con el vino, el pueblo se junta a Cristo, y el pueblo de los creyentes se une y junta a Aquel en el cual creyó. La cual unión y conjunción del agua y del vino de tal modo se mezcla en el cáliz del Señor que aquella mezcla no puede separarse entre sí. (…) Si uno sólo ofrece vino, la Sangre de Cristo empieza a estar sin nosotros, y si el agua está sola el pueblo empieza a estar sin Cristo. Más cuando uno y otro se mezclan y se unen entre sí con la unión que los fusiona, entonces se lleva a cabo el sacramento espiritual y celestial» (Carta Nº 63, 13).

Cuando dejamos de ver los bienes que recibimos, a raudales, todos los días, perdemos la alegría de vivir, el sentido de nuestro paso por esta tierra, la grandeza del fin último al que estamos llamados y caemos inexorablemente en distintas formas de tristeza y depresión, nos volvemos desconformes con todo, la vida cuenta poco, y hasta nos molesta la luz del sol.

Lo peor que nos podría pasar en estos tiempos de dificultades y penurias, es olvidarnos de agradecer a Dios, por tantos bienes que nos da, aún en medio de las dificultades, y aún las mismas dificultades.

La Santa Misa es, entonces, un ritual espiritual de sacrificio de acción de gracias a Dios, en gratitud por todos los beneficios divinos de los cuales el cielo y la tierra están repletos. El mismo Jesucristo ofrece el sacrificio eucarístico para agradecer de nuevo por nosotros. El sacrificio de la cruz y el sacrificio de la eucaristía son un único sacrificio. Por tanto en el sacrificio de la misa se hace presente («se re-presenta») el mismo y único sacrificio de la cruz. El oferente y el ofrecido tanto en la misa como en la cruz es el mismo Jesucristo.